More>>Electronic Journals电子期刊

More>>Latest News最新动态

-

410

2024-03-29

文物有话说——致敬钱学森

410

2024-03-29

文物有话说——致敬钱学森

-

576

2023-10-26

关于钱学森的30个故事——下篇

576

2023-10-26

关于钱学森的30个故事——下篇

-

610

2023-06-26

关于钱学森的30个故事——中篇

610

2023-06-26

关于钱学森的30个故事——中篇

-

518

2023-06-14

中国脊梁:铸剑者钱学森

518

2023-06-14

中国脊梁:铸剑者钱学森

-

649

2023-04-26

关于钱学森的30个故事——上篇

649

2023-04-26

关于钱学森的30个故事——上篇

-

815

2022-05-24

听馆长讲钱学森故事——第十一期

815

2022-05-24

听馆长讲钱学森故事——第十一期

-

1457

2022-05-17

听馆长讲钱学森故事—— 第十期

1457

2022-05-17

听馆长讲钱学森故事—— 第十期

听馆长讲钱学森故事——第五期

来源:“钱学森图书馆”公众号推出“听馆长讲钱学森故事”系列推文 发布时间:2022-03-29 487

《听馆长讲钱学森故事》 第五期

钱学森师从冯·卡门,进入空气动力学研究领域时,正赶上喷气式飞机大发展的阶段,随着飞机的飞行速度不断提升,航空理论研究领域出现了许多新的问题和挑战。

人们发现,当飞行速度接近声速时,飞行的阻力急剧增加,此时飞机的机翼会出现抖动,严重时会使飞机突然丧失攀升力而急速下坠,这就是所谓的“声障”。美国曾有试飞员因此而丧生。如何改进飞机机身和机翼的外形,消除空气阻力对高速飞行的制约,成为当时航空学界亟待解决的难题。

冯·卡门把这个难题交给了钱学森。1939年,28岁的钱学森在冯·卡门的指导下,经过深入细致的研究,发表了《可压缩流体的二维亚声速流动》一文,提出著名的以师生二人共同命名的“卡门—钱近似”公式。这个公式可以便捷、准确地计算出飞机在亚声速飞行中机翼上的压力分布,受到飞机设计师的青睐。在此后的20多年, “卡门一钱近似”公式被广泛应用于飞机翼型的设计,也被收录到许多经典的教科书当中。

非凡成就的取得从来都是来之不易。钱学森曾回忆说,自己写论文的时候,把与空气动力学有关的英文、法文、德文、意大利文等200多篇文献全部看了一遍并进行了仔细的分析,仅阅读文献的笔记就写了450页,从而厘清了空气动力学的来龙去脉。

“卡门一钱近似”公式是空气动力学的一项重大科研成果,钱学森从航空工程领域转向空气动力学领域仅仅三年,就取得了在学科领域具有里程碑意义的重要成就,一颗科学新星冉冉升起。

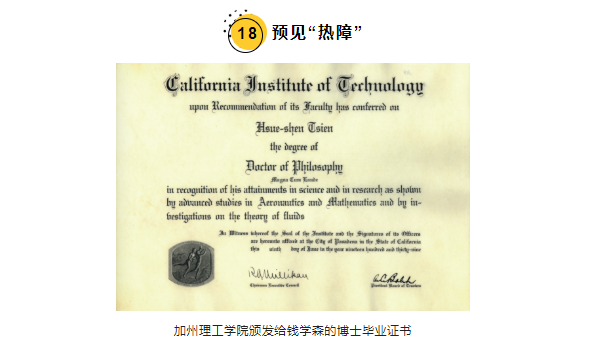

钱学森攻读博士期间另一项具有代表性的成果是预见“热障”。

当时,人们普遍认为,飞机处在高空时,机外的气温较低,一般都在零下十几度,甚至零下四十多度,因而飞机的表面会被冷却。钱学森对这一问题进行了深入细致的研究,他发现,飞机在飞行时,机体表面与空气的强烈摩擦会产生热量。当速度低于一定值时,产生的热量并不大,很容易散发掉;但当速度超过一定值时,产生的大量热量来不及散发,将引起机体表面温度急剧升高。随着飞机的飞行速度继续提升,加热现象将越发明显,最终导致机体材料受到破坏,直至引发灾难性的后果。

经过缜密的计算,钱学森给出了自己的推断:当飞行器以6倍声速飞行时,未采取防热措施的飞行器表面温度可能达到外界空气温度的8倍!因此,未来人类在设计高速飞行器时,必须对其表面采取有效的冷却或防热措施。毫无疑问,这一结论对飞机实现高速飞行以及火箭、导弹和飞船的研制都具有极为重要的意义。后来的航天科技实践完全证实了钱学森这一预见的正确性。

1939年6月,钱学森正式提交了博士论文,论文共包括四个部分, 除了提出“卡门—钱近似”公式、预见“热障”之外,钱学森还对火箭或导弹超声速飞行时的空气动力学问题、以脉冲方式推进火箭的方案等问题进行了深入研究。这些杰出成果不仅帮助钱学森顺利获得加州理工学院航空、数学博士学位,也使他一举奠定了自身在世界航空领域的地位。

1938年7月,钱学森被任命为加州理工学院航空系研究员,成为这所世界名校教师队伍的一员。从这时起,他作为冯·卡门的助手与同事,开始攀登更多的科学高峰。

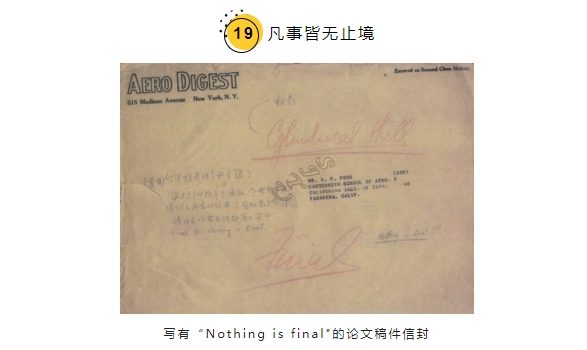

“结构屈曲”是钱学森与冯·卡门一起解决的另一个力学难题。20世纪30年代,全金属结构的飞机替代了木质结构的飞机,成为飞机设计的主流。为了减轻飞机的重量,全金属结构的飞机必然采用薄壳结构,但这种薄壳结构就像我们手中的易拉罐,一旦承受过大的压力就会瘪皱,这就是“结构屈曲”。因此在设计飞机时,设计人员需要精确地知道金属薄壳到底能够承受多大的压力,这是当时的世界性难题。

冯·卡门把这个课题交给钱学森,钱学森进行了深入、系统的研究,提出了全新的计算方法,连续发表了多篇关于“结构屈曲”问题的重要论文,为解决这一难题做出了具有划时代意义的贡献。

钱学森在进行这一课题研究时,不断演算、反复修正,直到第五次,他才觉得满意。钱学森留下的演算草稿有700多页,而最后发表的论文定稿《柱壳轴压屈曲》仅有10页。在完成研究后,钱学森在存放论文稿件的信封上写下了 “Final”(最终成果)字样,但随后意识到,人类对科学真理的探索是永无止境的,于是他又写下 了一句“Nothing is final"(凡事皆无止境)。

钱学森的研究成果很快被航空界接受,在飞机制造公司得到广泛应用,大大提高了金属结构飞机的安全性,对后来火箭壳体的工程设计也有着重要的意义。

而立之年的钱学森已稳稳步入世界一流科学家的行列。

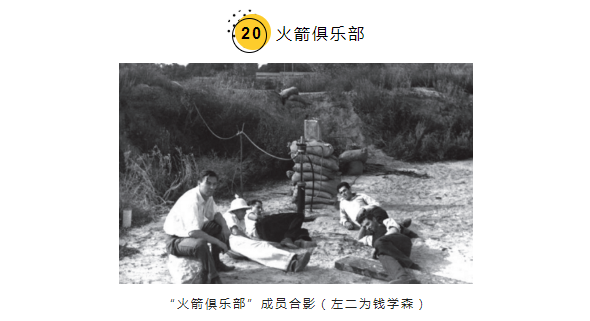

钱学森在航空理论方面取得丰硕研究成果的同时,还成为一个充满传奇色彩的团队——“火箭俱乐部”的重要成员。

当时,在加州理工学院,有几位年轻的学生对研制火箭颇有兴趣, 为首的是冯·卡门的学生马林纳。素以标新立异闻名的冯·卡门并没有觉得他们是异想天开,鼓励他们勇敢尝试,还同意他们使用空气动力学实验室的设备进行火箭研究。

这个由学生组成的火箭研制小组被称为“火箭俱乐部”。后来,钱学森也加入了这个小组,担任理论设计师的工作。他曾回忆说:“马林纳这个人很聪明,组内其他几个人的动手能力也强,但他们在理 论方面不怎么样,于是找到我,要我帮助解决一些理论计算问题。就这样,我参加了火箭研制小组的工作。”

在火箭研制过程中,钱学森发挥自己的特长,解决了火箭设计过程中遇到的一系列理论问题,后来形成了一份研究报告。这份报告成为火箭研制小组研制火箭的理论基础,被成员们视为“圣经”。

火箭研制小组的早期研制工作充满风险。在一次试验中,火箭发生了爆炸,碎片差点击中马林纳,爆炸产生的腐蚀性气体弥漫在校园里。这件事震惊了全校。

校方出于安全考虑,责令火箭研制小组把试验场搬到了郊外的一片山谷中。在历经多次失败后,“火箭俱乐部”终于在这里成功发射了第一枚探空火箭。

如今,这里已经成为美国国家航空航天局(NASA)的喷气推进实验室(JPL)的所在地。钱学森也因为这一段经历成为了喷气推进实验室的创始人之一。

扫码关注官方微信

扫码关注官方微信