More>>Electronic Journals电子期刊

More>>Latest News最新动态

-

409

2024-03-29

文物有话说——致敬钱学森

409

2024-03-29

文物有话说——致敬钱学森

-

574

2023-10-26

关于钱学森的30个故事——下篇

574

2023-10-26

关于钱学森的30个故事——下篇

-

607

2023-06-26

关于钱学森的30个故事——中篇

607

2023-06-26

关于钱学森的30个故事——中篇

-

516

2023-06-14

中国脊梁:铸剑者钱学森

516

2023-06-14

中国脊梁:铸剑者钱学森

-

647

2023-04-26

关于钱学森的30个故事——上篇

647

2023-04-26

关于钱学森的30个故事——上篇

-

814

2022-05-24

听馆长讲钱学森故事——第十一期

814

2022-05-24

听馆长讲钱学森故事——第十一期

-

1456

2022-05-17

听馆长讲钱学森故事—— 第十期

1456

2022-05-17

听馆长讲钱学森故事—— 第十期

听馆长讲钱学森故事—— 第十期

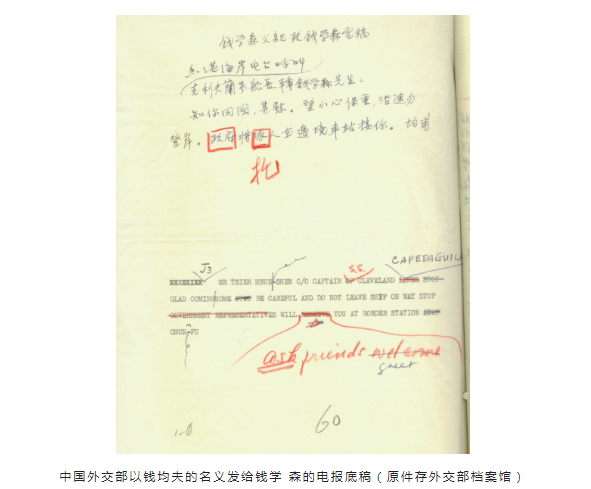

来源:“钱学森图书馆”公众号推出“听馆长讲钱学森故事”系列推文 发布时间:2022-05-17 1456

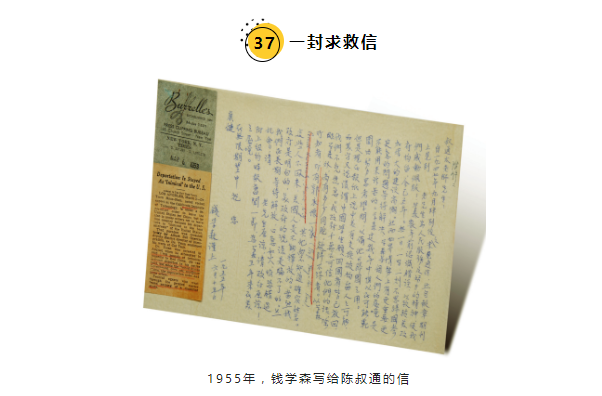

《听馆长讲钱学森故事》 第十期

1955年6月,钱学森在被软禁期间,无意中在小贩送来的菜篮底下,看到了一张《人民画报》的画页。

这是一张中国人民庆祝“五一”国际劳动节的照片,照片中毛泽东主席等党和国家领导人齐聚天安门城楼检阅浩大的游行队伍。在照片下方领导人的名单中,钱学森看到了一个熟悉的名字——陈叔通。

陈叔通是钱学森父亲钱均夫的老师,钱学森尊称他为太老师,新中国成立后,陈叔通担任了全国人大常委会副委员长。看到多年未见的太老师,钱学森眼睛一亮:为什么不写信给陈叔通,把自己的境遇告诉他,请求中国政府帮助自己返回祖国呢?

于是,钱学森提笔写下这样的文字:“(学森)被美政府拘留,今已五年。无一日、一时、一刻不思归国参加伟大的建设高潮……学森这几年中惟以在可能范围内努力思考学问,以备他日归国之用。”

钱学森随信还附上了一篇《纽约时报》的剪报,其中刊载了钱学森被滞留美国的情况。

然而,此时的钱学森要将这封信寄回国内并不容易,美国联邦调查局和移民局监视着钱学森的一举一动,在标榜自由民主的美国,钱学森并不享有基本的通信自由。

为了避开检查,钱学森与蒋英做出了一个大胆的决定。他们将写给陈叔通的这封信夹在了蒋英寄给比利时的妹妹蒋华的信中,在信封上模仿小孩的笔迹写下地址,然后两人假装散步,来到一家偏远的黑人超市,趁无人注意,把信塞进了邮筒。

一个月后,陈叔通收到了这封辗转大半个地球的来信。

钱学森漫长的回国之路,终于迎来了第一缕曙光。

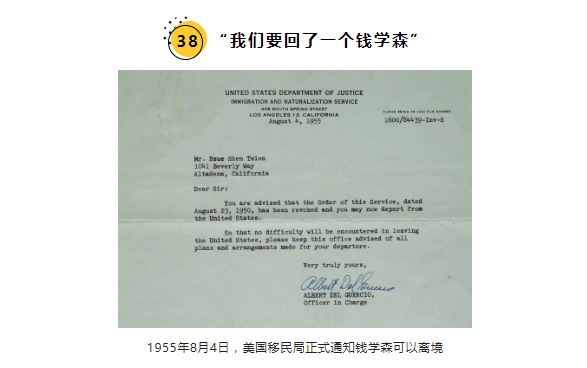

1954年4月,美国、英国、法国、中国和苏联的外长在日内瓦举行会议,讨论解决朝鲜问题以及恢复东亚和平的问题。这次会议之后,中国和美国就美国在华被押人员获释和中国在美留学生归国问题,在日内瓦举行了会谈。

从此,不定期的日内瓦会谈,成为“冷战”期间中国和美国之间重要的外交通道,也为钱学森的回国提供了契机。

此时,是否允许钱学森回国也成为美国政府要面对的一个难题。一方面,美国非常清楚钱学森的分量,国防部坚决反对放钱学森回国;另一方面,朝鲜战争停战后,美国国内呼吁和平,主张对中国释放善意,让美国在华被押人员得以回国的声音一浪高过一浪。

1955年6月,美国总统艾森豪威尔与国务卿杜勒斯进行了沟通,艾森豪威尔认为“应该让所有的中国人都回去”;杜勒斯则指出,钱学森不能走,因为国防部对钱学森所掌握的“涉密信息”高度警惕。

但是艾森豪威尔并不认可,在他看来,钱学森所掌握的信息已经过时了,他不再对美国构成威胁。于是,在中美大使级会谈前夕,美国终于做出决定:同意释放钱学森回国。

1955年8月4日,美国移民局正式通知钱学森:可以离境。

此时,中美大使级会谈正在进行,而钱学森的求救信也转交给了正在与美国进行谈判的中方首席代表王炳南手中。在中国领导人看来,美方同意释放钱学森无疑是日内瓦谈判的一个重要成果。

多年后,周恩来总理意味深长地说:“中美大使级会谈虽然没有取得实质性成果……我们要回了一个钱学森,单就这件事来说,会谈也是值得的,有价值的。”

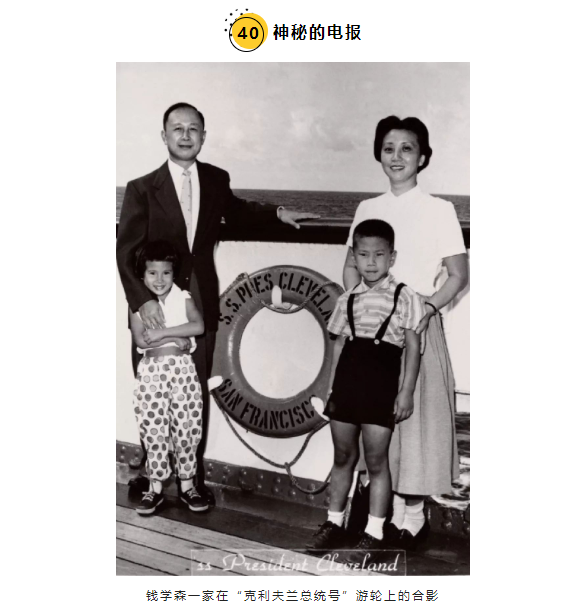

获知可以回国的消息,钱学森仿佛重获新生,他马上去订购回国的船票。得知最早一班驶往香港的邮轮“克利夫兰总统”号只剩三等舱的船票,钱学森毫不犹豫,立即买下了四张票。

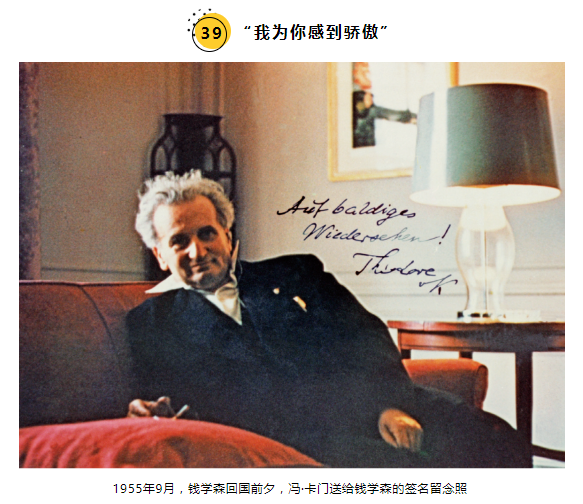

1955年9月,临行前,钱学森带着全家人向恩师冯·卡门告别, 这位老人对自己在钱学森遭遇迫害时的无能为力,一直抱有歉疚。此时,看到自己的爱徒在历经磨难后苦尽甘来又即将远去,他的心中百感交集。

钱学森向恩师献上了自己在五年软禁生涯中完成的两部学术著作《工程控制论》和《物理力学讲义》。一手将钱学森带入科学殿堂的冯·卡门当然明白这巨大成就背后的艰辛与不易,他激动地说:“你现在在学术上已经超过了我,我为你感到骄傲!”

从20年前钱学森敲开冯·卡门办公室大门的那一刻,到如今这最后的告别,他们的关系早已超越了师徒。在事业上,钱学森是冯·卡门当之无愧的继承者;在工作中,他们是默契与共的同事;而在感情上,他们已是难以割舍的父子。

临别前,冯·卡门拿出自己的一张照片,写下“不久再见”并签名留念,然后,依依不舍地把我们一家人送到门口。他用手抚摸着我的头,两眼含着泪花,我父亲也流下泪来,我的母亲已是泣不成声。

最后,这位孤单的老人目送着我们一家渐渐远去。

这一年,冯·卡门74岁,钱学森44岁。从此,这两位伟大的科学家再也没有见面。

虽然天各一方,但钱学森始终没有忘记自己的引路人,那张写着“不久再见”的签名照,他一直珍藏在身边。

1955年9月17日16时,我们一家登上了 “克利夫兰总统”号邮轮, 这一天,也是钱学森与蒋英结婚八周年的纪念日。

历经五年磨难,钱学森终于实现了回归祖国的愿望,此时此刻,我们一家人欢欣喜悦的心情无法掩饰,摄影记者不失时机地为我们拍下一张经典的全家合影。

在甲板上,钱学森接受了记者的采访:“我非常高兴能回到自己的国家,我不打算再回到美国……将来我要竭尽全力,同中国人民一道建设自己的国家,使我的同胞能够过上有尊严的幸福生活。”

登船后不久,钱学森收到了父亲钱均夫发来的一封简短的电报,叮嘱他“小心保重,沿途勿登岸”。

这封电报给了钱学森重要提醒,确实,只要还没有踏上国土,他依然面临风险,为了阻止钱学森回到中国,敌对势力很可能在沿途设下陷阱,做出对他不利的事情。

也正是由于收到了这封电报,我们一家一路小心谨慎,终于有惊无险地回到了祖国的怀抱。后来,蒋英问起钱均夫,怎么会想到 发这封电报,钱均夫却说自己对此事一无所知。

自此,这封电报成了钱家人的心头之谜。

直至钱学森去世后,一次偶然的机会,我从外交部档案馆中发现了当年这封电报的底稿,这才真相大白。

原来,当年中国外交部为了防止我们一家在回国途中遭到暗算,同时又要不引起美国联邦调查局的注意,才以钱均夫的名义发出了这封电报。

由此可见,虽然那时钱学森还没有回到祖国,但祖国已然成为他最坚强的后盾。

扫码关注官方微信

扫码关注官方微信